|

Schönlanke |

Von Gerhard Pieske

Schönlanke, ehemals Kreisstadt des Netzekreises, an der Ostbahn zwischen Kreuz und Schneidemühl gelegen, gehörte bis 1920 zur Provinz Posen, dann zur Grenzmark Posen-Westpreußen, ab 1938 zu Pommern. Heute heißt die Stadt Trzcianka und ist in die Wojewodschaft Großpolen eingegliedert.Zur Gründungsgeschichte der Stadt

Um die Gebiete ihrer

Herrschaft nördlich der Netze, zwischen Drage und Küddow urbar und dadurch

lukrativ zu machen, hatten polnische Grundherren im 16. Jahrhundert

vermehrt deutsche Siedler ins Land geholt. Im Zuge solcher Besiedlung

entstanden am Wege von Behle nach Schloppe ein Vorwerk (Amt) und das Dorf

Schönlanke, die erstmals in Verkaufsurkunden von 1505 und 1575 genannt

werden. Im Jahre 1641 wird von 33 Bauernstellen, 22 Kossäten, 27 Büdnern,

28 Einliegern und einem Schulmeister berichtet

Inzwischen hatten die Grundherren sich bemüht, auch deutsche Handwerker ins Land zu holen. Für Schönlanke erlangte bald das Tuchmacherhandwerk größte Bedeutung. Eine Handwerkersiedlung, die zwischen Vorwerk und Dorf entstand und Ansatz der späteren Stadt wurde, wird erstmals 1671 erwähnt. Im gleichen Jahre erhielt sie das Marktrecht. Ebenso bedeutungsvoll war dann das Tuchmacherprivileg von 1679, das der Grundherr Gembicki den deutschen Tuchmachern Braun, Patz, Zybarth, Hensler, Schröder, Mielke, Zager und Ising erteilte. Durch weiteren Zuzug von Tuchmachern, die bald zu Ansehen und Wohlstand kamen, wuchs das neue Gemeinwesen zwischen Dorf und Vorwerk, rund um den geräumigen Marktplatz.

Die ev. Kirche hat den 2. Weltkrieg unbeschadet überstanden, sie wurde

1964 von den Polen aus unerklärlichen Gründen total abgerissen

Innenansicht der Evangelischen Kirche, vor 1945

Die Stadt entsteht

Der 3. März 1731 kann als Gründungstag der Stadt Schönlanke

angesehen werden. Mit diesem Datum verlieh nämlich König August II. von

Polen (vorher August “der Starke“, Kurfürst von Sachsen), dieser

Handwerkersiedlung das Magdeburger Stadtrecht. Während die Bewohner des

Dorfes und Vorwerks weiterhin Untertanen des Grundherrn blieben, wählten

sich die Stadtbürger aus ihrer Mitte den Bürgermeister, die Schöffen und

Beisitzer und verwalteten sich selbst (“Stadtluft macht frei“). Dieses

Stadtprivileg mit allen Folgerungen schuf eine günstige Voraussetzung für

die zukünftige, rasche Aufwärtsentwicklung der jungen Stadt Schönlanke.

Die Entwicklung in preußischer Zeit

Die Zahl der zuwandernden

Handwerker und Händler aus den Nachbargebieten, besonders aus Schlesien,

Brandenburg und Pommern, wuchs schnell, und obwohl die Stadt über wenig

Wald- und Grundbesitz verfügte, im Gegensatz zu benachbarten Städten, hatte

Schönlanke diese in ihrer Entwicklung und Einwohnerzahl bald überholt.

Die 1914 - 16 im Barockstil erbaute neue Katholische Kirche am Markt.

Sie blieb im 2. Weltkrieg unbeschädigt

Schwierige Zeiten

Diese Zeit wirtschaftlicher Zufriedenheit dauerte jedoch nicht lange, denn durch die neue Grenzziehung

fielen die Absatz- und Rohstoffgebiete im Osten infolge höherer Zölle aus.

Viele Tuchmacher verarmten. Erst nach der 2. und 3. Teilung Polens die der

Schönlanker Tuchmacherei ihr Hinterland wiedergab, kam es zu einer neuen

Aufwärtsentwicklung der Stadt und ihrer Wirtschaft, die sogar die

napoleonischen Kriege gut überstehen ließ.

Schönlanke a. d. Ostbahn. Am Bahnhof

Schönlanke a. d. Ostbahn. Am Bahnsteig um 1900

Noch bedeutungsvoller als diese Aktivitäten wurde für Schönlanke der Bau der Ostbahn.

Der 20. Juli 1851 war für alle ein denkwürdiger Tag. König Friedrich Wilhelm IV. eröffnete, in einem Sonderzug aus Kreuz kommend, die fertige Strecke und passierte dabei auch die festlich geschmückte Bahnstation Schönlanke. Von nun an konnten neben Personen auch Handelsgüter, vor allem Maschinen, Baumaterialien und landwirtschaftliche Erzeugnisse, schneller befördert werden.

Stagnation der Kleinstadt

In Schönlanke amtierte von 1838 -1896 der Bürgermeister Ludwig Matzky. Seine Zeit war von einfacher, sparsamer Amtsführung geprägt. Wirtschaftliche Impulse, außer dem Bau der

Ostbahn, fehlten. Hingegen wurde Schönlanke in den Jahren 1850, 1861,

1864/65 und 1869 von verheerenden Bränden heimgesucht. Nur eine kleine

Fabrik, die Eisen-Gießerei Spude, entstand, und das allgemeinbildende

Schulwesen gewann weiter an Bedeutung. Schönlanke besaß zu dieser Zeit 4

Schulen: die evgl. Dorfschule, die evgl. Stadtschule, eine katholische und

eine jüdische Schule. Die Bebauung, d.h. die “Neustadt“ im südlicheren

Bereich, hatte sich jetzt bis zur Bahn vorgeschoben.

Einschneidende Veränderungen

Ein spürbarer Wandel vollzog

sich, als Nachwirkung der “Gründerjahre“, um die Jahrhundertwende. Die

Zigarren - und Holzindustrie, viele Sägewerke und Tischlereien siedelten

sich an und setzten neue Akzente.

Vorplatz am Rathaus, rechts das Krankenhaus ( ehem. Präparandenanstalt ).

Eine Reihe öffentlicher Gebäude, wie Rathaus, Amtsgericht, Post, Bahnhof, eine Präparandenanstalt und eine Realschule, ferner die Rühesche höhere Töchterschule und der Spar- und Vorschußverein kamen hinzu. Vermehrt tauchten im Stadtbild jetzt mehrstöckige Häuser, Fabrikschornsteine und Ladengeschäfte auf. Besonders bedeutungsvoll für Schönlanke wurde die Eingemeindung des Dorfes im Jahr 1905. Bis zuletzt hatten sich die Dorfbewohner dagegen gesträubt, denn sie büßten ihre Selbständigkeit, die eigene Schule und niedrige Steuern ein. Die Stadt wiederum brauchte zu ihrer Fortentwicklung mehr Bevölkerung, mehr Steuern und mehr Land zur baulichen Entwicklung. Wie sich bald herausstellte, war diese Zusammenführung für beide Teile segensreich. Dorf und Stadt, Wirtschaft und Bevölkerung verschmolzen immer mehr, wurden eine Einheit, so daß später nur noch einige Bauerngrundstücke und der “Bauernfriedhof“ an den früheren Zustand erinnerten. Schönlanke hatte jetzt 7.304 Einwohner. Die Stadt gehörte zum Kreise Czarnikau, zum Regierungsbezirk Bromberg und zur Provinz Posen, hatte aber die benachbarten Kreisstädte Kolmar, Czarnikau und Filehne an Einwohnerzahl längst überflügelt. Neue Zigarren- und Möbelfabriken, eine Brauerei, eine Mazzefabrik, das Elektrizitätswerk, der Schlachthof, eine Kalksandstein- und eine Lumpenfabrik, mehrere Sägewerke, die neue evgl. Volksschule und die neue katholische Kirche am Markt waren errichtet worden. Handwerk, Handel und Gewerbe gediehen prächtig und waren auch hier ein Spiegelbild der allgemeinen Wohlfahrt und des wirtschaftlichen Erstarkens Deutschlands. Dann brach der 1. Weltkrieg aus und zerstörte für lange Zeit alle Hoffnungen und Pläne.

Schönlanke wird Kreisstadt

Nur schwer waren zunächst die Kriegsfolgen zu überwinden. Für Schönlanke, das durch die neue Grenzziehung Kreisstadt des nun gebildeten Netzekreises geworden war, brachten die

kommenden Jahre große Sorgen. Die Kreisbehörden, vornehmlich aus Filehne,

dazu viele Bewohner aus den verlorenen Ostgebieten, die sogenannten

“Optanten“, mußten untergebracht werden. Die Wohnungsnot war groß. Aber der

Einsatz war schließlich erfolgreich.

Das um 1925 erbaute neue Kreishaus ( Landratsamt )

Alle Kreisämter hatten Neubauten erhalten, neue Wohnviertel und Straßen waren entstanden, z.B. auf Altmannshöh, am Lindenberg, an der Czarnikauer Chaussee, der Mascke-, Behler-, Feld- und Seestraße. Schließlich wurde 1925 auch das Amt (Vorwerk) Schönlanke eingemeindet. Jetzt hatte die rein deutsche Stadt 8.651 Einwohner, bis 1932 waren es dann 9.270. Schönlanke war auf dem Höhepunkt seiner Stadtentwicklung.

Die 1912 erbaute Evangel. Volksschule am Matzkyplatz

Das wirtschaftliche und kulturelle Leben

Die Aufarbeitung des großen Nachholbedarfes in allen Wirtschaftsbereichen zeigte sich in vermehrten

Umsätzen, Investitionen, Fabrik - und Geschäftserweiterungen, neuen

Werkstätten und Läden. Schönlanke erhielt 1928 Wasserleitung und

Teilkanalisation. Neue Schulen und Schulbauten, eine Turn- und Festhalle,

Ruderbootshäuser, eine Badeanstalt und Freizeitanlagen am nahen Zaskersee,

ein Krankenhaus, ein neues Kreishaus, Kataster - , Finanz - und Zollamt,

Hotels und Restaurants, Wohnblöcke, Eigenheime und Kleinsiedlungen waren hinzugekommen.

2 Forst- und 2 Distriktsämter, eine Kalksandsteinfabrik, eine Bank und 2 Sparkassen, viele Gewerbebetriebe, vor allem Tischlereien, außerdem Schuh-, Textil- und Lebensmittelgeschäfte. Eine Intensivierung erfuhr auch das kulturelle Leben in fast allen Bereichen, so in der Volksbildung, dem Laienschaffen, der Leibeserziehung und dem musischen und geselligen Leben. Jetzt gab es eine Volkshochschule, ein Heimatmuseum, eine Oberreal- und Mädchen-Mittelschule, eine Berufs - und Landwirtschaftsschule, Theatervereinigungen, Chöre und Musiziergruppen, Turn-, Sport- und Rudervereine mit Frauenabteilungen, drei Schützengilden, Gesellen -, Kunst- und Bildungsvereine, Kegel - und Tennisclubs, kurzum, Vereine der vielfältigsten Art. Wenn auch einige bald wieder verschwanden, so hatten alle doch dazu beigetragen, das Selbstbewußtsein der jungen Kreisstadt zu festigen.

Bis zum bitteren Ende

Die dreißiger Jahre mit der Weltwirtschaftskrise, der Arbeitslosigkeit und Radikalisierung politischer

Gruppen, mit der Parteienflut im unfähigen Reichstag und mit dem Hitler-Regime,

diese unheilvollen Veränderungen machten auch vor Schönlanke nicht halt.

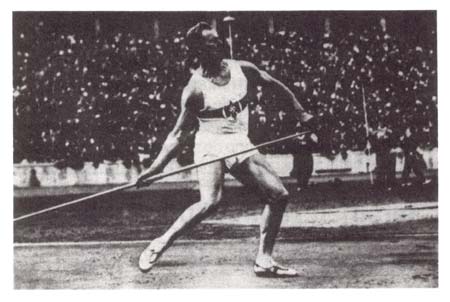

Die Olympischen Spiele 1936 in Berlin waren ein letzter Höhepunkt weltumspannenden, sportlichen Geschehens und eine Meisterleistung parteigesteuerter Organisations - und Regieführung.

Olympia - Sieger Gerhard Stöck 1936 in Berlin

Dann ging in der “Reichskristallnacht“am 6. November 1938 die Synagoge in Flammen auf. Die Judenprogrome hatten ihren Höhepunkt erreicht. Daß inzwischen, nämlich im Oktober 1938, unsere Traditionsprovinz Grenzmark Posen - Westpreußen ausgelöscht und unser Gebiet zu Pommern gekommen war, ging dabei fast völlig unter. Längst war das einst blühende Vereins - und Kulturleben zum Erliegen gekommen. Dagegen mehrten sich die Einberufungen zur Wehrmacht, die Reglementierungen und Einschränkungen. Dann dauerte es nicht mehr lange, und man lebte im Kriege und kam nicht wieder zur Ruhe. Immer stärker prägte das Kriegsgeschehen mit Rationierungen, Notbehelfen, aber auch mit Gefallenenmeldungen, Verwundeten und Lazaretten den Alltag der Stadt.

Schönlanke lag glücklicherweise fernab der Kriegsschauplätze, der Bombardierungen und Fliegeralarme ... glaubte man. Doch immer näher rückte nach der Niederlage bei Stalingrad die Front im Osten, und plötzlich lag auch Schönlanke mitten im Kampfgeschehen, war erfüllt von Panik, Flüchtlingstrecks, Angst und Ratlosigkeit.

Die Badeanstalt am Zasker See

Am 27. Januar 1945 eroberten die Russen, mit Panzern aus Richtung Czarnikau - Hammer kommend, die Stadt.

Zwar wurde ein russischer Panzer von letzten Wehrmachtsoldaten abgeschossen. Auch versuchte der Geschäftsführer der Deutschen Möbelwerke, Paul Plumbaum, ein alter Sozialdemokrat, in Übereinstimmung mit dem Bürgermeister Froese, als Parlamentär mit weißer Fahne die Stadt friedlich zu übergeben, vergebens.

Er wurde sofort erschossen. Schönlanke wurde nicht geschont, brannte und wurde im Zentrum völlig zerstört.

Bürgermeister Froese, der bei seiner Stadt geblieben war, starb auf dem Fußmarsch gen Osten in die Gefangenschaft bald an Entkräftung.

Andere Zurückgebliebene, vor allem Frauen und Mädchen, waren der Willkür einer grausamen Soldateska ausgeliefert, wurden geschändet, verschleppt, vertrieben oder suchten selber den Tod.

Schönlanke-Trzcianka heute

Schönlanke, zu einem großen Teil in Trümmern, schien ausgelöscht zu sein. Doch es lebte, lebt heute weiter als Trzcianka in Polen. Zwar verändert und mit anderer Bevölkerung,

doch in vertrauter Landschaft, mit neuen Wohnvierteln und Straßen. Hatte es

1939 = 9.620 Einwohner, so waren es im Jahre 2000 = 17.491 Personen.